京都にやってきました。鴨川にかかる四条大橋を東へ。

祇園花見小路

祇園花見小路を南に下ります。ふだんは観光客の多いエリアですが、ちょうど祇園祭が行われていたので、そちらに食われたのか幾分静かです。

それとも焼け付くような暑さのせいか・・

お茶屋さんが並びます。

花見小路に交差する狭い路地には、「私道のため立ち入り禁止」と日本語だけでなく英語や中国語などで書かれた立て看板を多く見ました。

オーバーツーリズムを報じるネットニュースで知っていた件ですが、街歩きを趣味とする私もやたらめったら写真を撮るのは気をつけないといけないな・・と思いました。

と言って店先の写真撮っているし・・💦

ギオンコーナーが現れました。京舞などを鑑賞できるスポットです。

今度行ってみよう。

建仁寺東側の裏通りです。

六波羅蜜寺

六波羅蜜寺にやってきました。

当時京都に流行した悪疫退散のため、上人自ら十一面観音像を刻み、御仏を車に安置して市中を曵き回り、青竹を八葉の蓮片の如く割り茶を立て、中へ小梅干と結昆布を入れ仏前に献じた茶を病者に授け、歓喜踊躍しつつ念仏を唱えてついに病魔を鎮められたという。(現在も皇服茶として伝わり、正月三日間授与している)

現存する空也上人の祈願文によると、応和3年8月(963)諸方の名僧600名を請じ、金字大般若経を浄写、転読し、夜には五大文字を灯じ大萬灯会を行って諸堂の落慶供養を盛大に営んだ。これが当寺の起こりである。

上人没後、高弟の中信上人によりその規模増大し、荘厳華麗な天台別院として栄えた。平安後期、平忠盛が当寺内の塔頭に軍勢を止めてより、清盛・重盛に至り、広大な境域内には権勢を誇る平家一門の邸館が栄え、その数5200余りに及んだ。寿永2年(1183)平家没落の時兵火を受け、諸堂は類焼し、独り本堂のみ焼失を免れた。

源平両氏の興亡、北条・足利と続く時代の兵火の中心ともなった当寺はその変遷も甚だしいが、源頼朝、足利義詮による再興修復をはじめ火災に遭うたびに修復され、豊臣秀吉もまた大仏建立の際、本堂を補修し現在の向拝を附設、寺領70石を安堵した。徳川代々将軍も朱印を加えられた。

現本堂は貞治2年(1363)の修営であり、明治以降荒廃していたが、昭和44年(1969)開創1,000年を記念して解体修理が行われ、丹の色も鮮やかに絢爛と当時の姿をしのばせている。

なお、解体修理の際、創建当時のものと思われる梵字、三鈷、独鈷模様の瓦をはじめ、今昔物語、山槐記等に記載されている泥塔8,000基が出土した。重要文化財の質、量において文字どおり藤原、鎌倉期の宝庫と謂われる所以である。

仏教において波羅蜜とは菩薩が仏になるための修行のことで、六波羅蜜はそれが6種類あるということです。

十波羅蜜もあるみたいですね。

境内の参拝は自由ですが、寺宝である仏像を所蔵する令和館の入館には600円必要です。

納めさせていただきました。

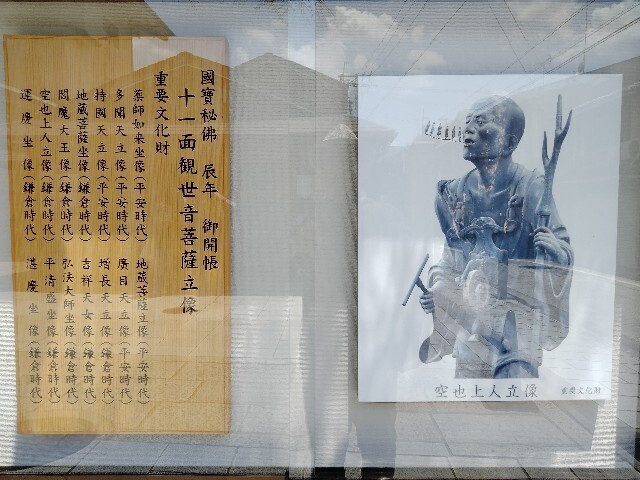

空也上人が彫ったとされる国宝の十一面観音像が安置されている本殿ですが、観音像はふだんは厨子内に安置され、12年に一度の辰年にか御開帳されません。

ちょうど昨年の11月3日から12月5日まで拝むことができたようです。

令和館の入り口です。コンクリートの2階建ての建物です。

内部は写真撮影・スケッチ禁止です。

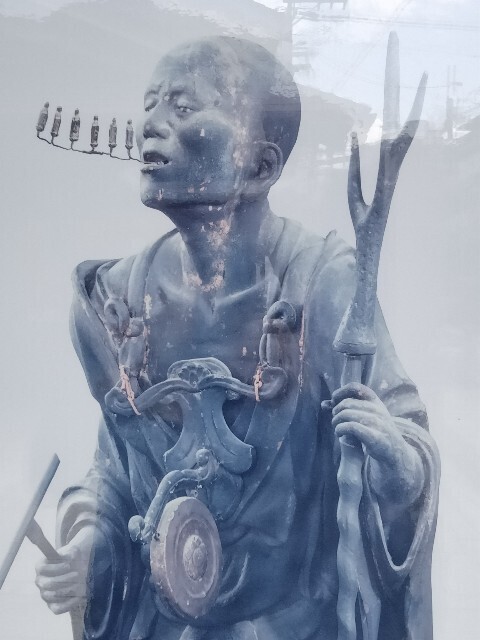

六波羅蜜寺といえば重要文化財の空也上人立像と平清盛坐像ですかね。

令和館でお会いすることができます。

2階に安置されていた空也上人立像は高さ1.2mくらい。本当の体格はどれくらいかわかりませんが、きっと小柄だったのでしょう。痩せいていました。

玉眼というのでしょうか、目のところをくりぬいて水晶の眼がはめ込まれています。その目線が宙を見ているところが、またリアルさを醸し出しています。

そして、唱える南無阿弥陀仏の念仏が口から出てくる6体の小さな阿弥陀仏で表現されています。

康勝作で鎌倉時代13世紀の像です。

空也上人像の隣は平清盛像でした。歴史の教科書にも出てくる剃髪した僧侶姿の清盛で、私たちのイメージする清盛はここからきているのでしょう。

また、仏師である運慶・湛慶の坐像も良かったです。

1階には薬師如来像や運慶の作とされる地蔵菩薩像など平安時代作の仏像が主に安置されていました。

一級品ばかりです。😄

六波羅蜜寺といえば「此付近六波羅探題」の碑にもあるように、このあたりに六波羅探題がありました。

鎌倉幕府が朝廷はじめ西国の監視を行っていた組織ですね。

左が清盛を供養する清盛塚、右が阿古屋塚。

このあたりにはかつて平家一門の屋敷が立ち並んでいたそうです。

阿古屋塚は平氏の武士を救ったとされる阿古屋という遊女の宝塔です。

「奉納五代目坂東玉三郎」の碑がありますが、阿古屋は歌舞伎の題材になっているんでしょうね。

禅居庵 摩利支天堂

六波羅蜜寺近くの禅居庵摩利支天堂に立ち寄りました。建仁寺の塔頭のひとつです。

狛犬ならぬ狛猪ですね。

摩利支天は、陽炎のように姿が見えず、敵から身を隠して守ってくれるとされる神様。

楠木正成や前田利家、山本勘助、大石内蔵助など武士たちや勝負事に挑む人々に古くから信仰されてきた存在で、今でも「勝運」「守護」「開運」にご利益があるとされています。

摩利支天とイノシシが切っても切れない関係みたいですね。

イノシシおみくじです。

イノシシ絵馬。馬じゃないから絵馬じゃない?

建仁寺

臨済宗大本山の建仁寺にやってきました。

立派な法堂です。

京都最古の禅寺であり、臨済宗建仁寺派の大本山。宋で禅を学んだ栄西が、建仁2年(1202)、中国の百丈山を模して建立した。勅使門を正面に、三門、法堂、方丈が一直線に並び、禅修行のひとつである浴室も現存している。方丈は慶長4年(1599)、安芸の安国寺から移築した優美なこけら葺きの建物。本尊は法堂の釈迦如来。大雄苑という枯山水の庭が美しい。海北友松の襖絵も所有。法堂の天井に描かれた「双龍図」も見どころ。

方丈・法堂の拝観料は800円です。残念ながら入っていません。

- 価格: 5070 円

- 楽天で詳細を見る